Wein harmoniert am besten mit Gerichten aus der gleichen Region. Natürlich ist diese Weisheit tausendfach erprobt: Legendär sind der Pinot Noir zum burgundischen Coq au Vin, dem Hähnchen in Rotwein, oder der Chianti zu Tagliatelle al Ragù, den Nudeln mit Hackfleischsauce. Ein Streifzug durch sechs regionale Küchen Europas und die passenden Weine dazu.

Entlang dem Mittelmeer finden sich auf allen Speisekarten ähnliche Basisprodukte: im Sommer viel Gemüse wie Tomaten, Zucchini, Auberginen, Fenchel, dazu Reis, Teigwaren, Kartoffeln, im Winter begleitet von Hülsenfrüchten, Kohl, Sellerie, Wirz, Karotten. Dann Fisch und im Landesinnern auch Fleisch. Diese Übereinstimmung ist nicht erstaunlich: Zur Zeit Alexander des Grossen (356– 323 v. Chr.) entwickelte sich in Griechenland eine hochstehende Küche. Später übernahmen die Mittelmeerländer Europas diese Gerichte. Nach und nach kristallisierten sich regionale Unterschiede heraus.

Peloponnes

Ohne Olivenöl und Knoblauch geht in der Küche der griechischen Halbinsel Peloponnes nichts. Meist wird damit Fleisch zubereitet, etwa Souvlaki, ein Fleischspiess; vielfach mit Lamm, denn Griechenland ist mit Abstand Europameister im Lamm- und Ziegenfleischverzehr. Entlang der Küste gibts auch Fisch, ergänzt mit Salat und Gemüse wie beispielsweise dem Auberginen-Kartoffel- Auflauf Moussaka, bedeckt mit einer Béchamelsauce, die im 20. Jahrhundert aus Frankreich übernommen wurde. Berühmt sind auch die mit Reis und Hackfleisch gefüllten Rebblätter Dolmades – und ebenso berühmt die Marotte, all dies lauwarm zu servieren, zum Wohle des Eigengeschmacks der Speisen.

Ohne Olivenöl und Knoblauch geht in der Küche der griechischen Halbinsel Peloponnes nichts. Meist wird damit Fleisch zubereitet, etwa Souvlaki, ein Fleischspiess; vielfach mit Lamm, denn Griechenland ist mit Abstand Europameister im Lamm- und Ziegenfleischverzehr. Entlang der Küste gibts auch Fisch, ergänzt mit Salat und Gemüse wie beispielsweise dem Auberginen-Kartoffel- Auflauf Moussaka, bedeckt mit einer Béchamelsauce, die im 20. Jahrhundert aus Frankreich übernommen wurde. Berühmt sind auch die mit Reis und Hackfleisch gefüllten Rebblätter Dolmades – und ebenso berühmt die Marotte, all dies lauwarm zu servieren, zum Wohle des Eigengeschmacks der Speisen.

Freunden gehaltvoller Rotweine seien die eigenständigen Gewächse des Peloponnes ans Herz gelegt: beispielsweise der Porfyros der Domaine Spiropoulos aus der heimischen Sorte Agiorgitiko, ergänzt mit Merlot und Cabernets. Herzhafte Gerichte wie gefüllte Gemüse oder Grilladen harmonieren mit seinem präsenten Tannin besonders gut.

Sizilien

Optisch fallen auf Sizilien zuerst die Zitrus- und Mandelbäume auf. In der Küche belegt die Aubergine einen Spitzenplatz, und Pasta gehört immer dazu. Dann natürlich Fische aller Art. Daraus ergeben sich berühmte Kombinationen wie Pasta con le Sarde (mit Sardinen), Pasta alla Norma (mit Auberginen) oder die Caponata, eine süsssaure Mischung von Auberginen, Stangensellerie, Oliven, Kapern und Pinienkernen.

Optisch fallen auf Sizilien zuerst die Zitrus- und Mandelbäume auf. In der Küche belegt die Aubergine einen Spitzenplatz, und Pasta gehört immer dazu. Dann natürlich Fische aller Art. Daraus ergeben sich berühmte Kombinationen wie Pasta con le Sarde (mit Sardinen), Pasta alla Norma (mit Auberginen) oder die Caponata, eine süsssaure Mischung von Auberginen, Stangensellerie, Oliven, Kapern und Pinienkernen.

Nach den Griechen beeinflussten die Römer und Spanier die Küche Siziliens, vor allem aber die Araber: Sie brachten den Reis mit, daraus entstanden die Arancini, gefüllte Reiskugeln. Sodann bescherte der arabische Hang zu Süssem Sizilien die Cassata oder die Marzipanfrüchte Frutte Martorane.

Die Sizilianer sind stolz auf ihre eigenständigen Weine, wobei der Nero d’Avola die Hauptrolle einnimmt. Der Bonarossa vom Weingut Maggio ist bei uns deshalb so beliebt, weil er verschiedenste Pastagerichte bestens begleitet.

Provence

Auch die Küche der Provence ist inspiriert vom sonnenverwöhnten Gemüse. Viel kopiert die Ratatouille, ein Schmorgericht aus Paprika, Tomaten, Zucchini und Zwiebeln plus allenfalls Auberginen. Gewürzt wird natürlich mit den Herbes de Provence, einer Mischung von Thymian, Rosmarin, Oregano, Majoran und Bohnenkraut. Auch der Knoblauch prägt den provenzalischen Aromenstrauss. Aus eigenem Anbau stammt der Camarguereis, mittlerweile sind es vier Sorten Hoch geschätzt wird das Lamm von Sisteron oder von Crau, den Salzwiesen der Camargue. Und schliesslich die Ziegenkäse, die sich mit dem Rosé de Provence zum heiteren Gaumenschmaus entwickeln.

Auch die Küche der Provence ist inspiriert vom sonnenverwöhnten Gemüse. Viel kopiert die Ratatouille, ein Schmorgericht aus Paprika, Tomaten, Zucchini und Zwiebeln plus allenfalls Auberginen. Gewürzt wird natürlich mit den Herbes de Provence, einer Mischung von Thymian, Rosmarin, Oregano, Majoran und Bohnenkraut. Auch der Knoblauch prägt den provenzalischen Aromenstrauss. Aus eigenem Anbau stammt der Camarguereis, mittlerweile sind es vier Sorten Hoch geschätzt wird das Lamm von Sisteron oder von Crau, den Salzwiesen der Camargue. Und schliesslich die Ziegenkäse, die sich mit dem Rosé de Provence zum heiteren Gaumenschmaus entwickeln.

Bekannt wurde die eigenständige Provence- Küche durch das Restaurant Frères Provençaux in Paris (1786) mit Gerichten wie der Fischsuppe Bouillabaisse, dem Stockfischpüree Brandade und Tians, verschiedenen Gemüsegratins.

Zu Lamm geniesst der Provenzale gerne ein Glas Rotwein aus lokalen Sorten wie Cinsault, Carignan, Grenache und Syrah. Wunderschön zeigt sich diese Assemblage in der Cuvée La Tour des Vidaux Tradition.

Katalonien

Das erste Kochbuch in einer romanischen Sprache, «Libre de Sent Soví», wurde 1324 in Katalanisch von Hand geschrieben. Auch hier dominieren nahe dem Mittelmeer Fisch und anderes Meeresgetier, oft kombiniert mit Fleisch, was dann Mar i Muntaya heisst und in Gerichten wie Pollastre amb Llagosta gipfelt (Huhn mit Languste). Aber es finden sich auch Fleisch, Würste und Pilze auf der Speisekarte, ebenso Gemüse wie Auberginen, Artischocken und Zucchini.

Das erste Kochbuch in einer romanischen Sprache, «Libre de Sent Soví», wurde 1324 in Katalanisch von Hand geschrieben. Auch hier dominieren nahe dem Mittelmeer Fisch und anderes Meeresgetier, oft kombiniert mit Fleisch, was dann Mar i Muntaya heisst und in Gerichten wie Pollastre amb Llagosta gipfelt (Huhn mit Languste). Aber es finden sich auch Fleisch, Würste und Pilze auf der Speisekarte, ebenso Gemüse wie Auberginen, Artischocken und Zucchini.

Jedes katalanische Essen beginnt aber mit Pa amb Tomàquet: Eine allenfalls geröstete Weissbrotscheibe wird erst mit Knoblauch, dann mit einer halben Tomate eingerieben und mit Salz und Olivenöl gewürzt.

Auch die Kartoffel kommt hier zu Ehren, etwa in der Tortilla de Patatas, der typischen Omelette mit Kartoffeln. Dazu ein Glas Solc von Albet i Noya: Wunderbar!

Douro

Die Portugiesen legen Wert auf ihre eigenständige Esskultur: eine Bauern – küche mit einfachen Zutaten von bester Qualität. Raritäten wie der Degenfisch oder die Entenmuscheln gehören zu den Glanzlichtern. Dann aber auch eigenartige Kombinationen wie Carne de Porco com Ameijoas, Schweinefleisch mit Muscheln. Das portugiesische Nationalgericht jedoch heisst Bacalhau: Stockfisch, also getrockneter, gesalzener Kabeljau.

Die Portugiesen legen Wert auf ihre eigenständige Esskultur: eine Bauern – küche mit einfachen Zutaten von bester Qualität. Raritäten wie der Degenfisch oder die Entenmuscheln gehören zu den Glanzlichtern. Dann aber auch eigenartige Kombinationen wie Carne de Porco com Ameijoas, Schweinefleisch mit Muscheln. Das portugiesische Nationalgericht jedoch heisst Bacalhau: Stockfisch, also getrockneter, gesalzener Kabeljau.

Berühmt in der Portweinregion Douro ist das einheimische Mirandes-Rind. Kenner geniessen es pur, nur gesalzen. Doch auch Würste und die grüne Kartoffelsuppe Caldo Verde werden hier geschätzt.

Genauso regionentypisch ist der Rotwein Bela-Luz von António Lopes Ribeiro: Touriga Franca, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Sousão heisst der Aromenstrauss. Ein Hoch – genuss zu geschmortem Kaninchen.

Burgenland

Abseits des Mittelmeers, quasi als Kontrapunkt, sei noch die Küche Österreichs erwähnt, speziell jene des Burgenlandes. Eher fleischlastig, mit dem Neusiedler Seewinkel-Steppenrind, dem Pannonischen Mangalitza-Schwein und eher deftigen Überraschungen wie Beuschel (Schweins lungen). Frisch vom Neusiedlersee dann der Zander, begleitet von Gemüse vom Seewinkel, allen voran Paprika und Paradeiser (Tomaten). Unverzichtbar der Schmarrn, eine Mehlspeise, mal süss, mal würzig.

Abseits des Mittelmeers, quasi als Kontrapunkt, sei noch die Küche Österreichs erwähnt, speziell jene des Burgenlandes. Eher fleischlastig, mit dem Neusiedler Seewinkel-Steppenrind, dem Pannonischen Mangalitza-Schwein und eher deftigen Überraschungen wie Beuschel (Schweins lungen). Frisch vom Neusiedlersee dann der Zander, begleitet von Gemüse vom Seewinkel, allen voran Paprika und Paradeiser (Tomaten). Unverzichtbar der Schmarrn, eine Mehlspeise, mal süss, mal würzig.

Der Zweigelt ist wohl Österreichs bekanntester Rotwein. Am Neusiedlersee reift er besonders schön, beispielsweise Sepp Mosers Zweigelt vom Holzfass. Zum Kartoffel-Speck-Schmarrn verleiht seine Frucht dem deftigen Gericht eine Spur Leichtigkeit.

So zeigt sich bei dieser Rundreise durch sechs Regionen Europas: viele gemeinsame Produkte, jedoch in der Zubereitung geprägt von lokalen Sitten. Und: Noch immer dominiert Fleisch. Vegetariern, die nicht bloss Beilagen essen wollen, sei geraten, ihr Recht auf fleischlosen Genuss einzufordern.

WeinLese-Angebot: Probierpaket «Regionale Küche»

Im WeinLese-Angebot «Streifzug durch die regionale Küche Europas» präsentieren wir Ihnen sechs Rotweine und das Rezept einer dazu passenden regionalen Spezialität.

->Zum Angebot

6 x 1 Flasche für nur CHF 93.60 / € 76,50 (portofreie Lieferung)

Das Probierpaket enthält je 1 Flasche:

Domaine Spiropoulos Porfyros PGI, Peloponnese 2013

Art. 1133.13, CHF 18.00, € 14,90 pro Flasche (CHF 2.40 pro dl, € 19,87 pro l)

Bonarossa, Sicilia IGT 2012

Art. 3389.12, CHF 10.40, € 7,90 pro Flasche (CHF 1.39 pro dl, € 10,53 pro l)

La Tour des Vidaux Tradition, Côtes de Provence AOP 2011

Art. 1217.11, CHF 14.20, € 11,50 pro Flasche (CHF 1.89 pro dl, € 15,33 pro l)

Albet i Noya Solc, Penedès DO 2013

Art. 1578.13, CHF 21.00, € 17,80 pro Flasche (CHF 2.80 pro dl, € 23,78 pro l)

António Lopes Ribeiro Bela-Luz, Douro DOC 2011

Art. 2882.11, CHF 15.80, € 12,90 pro Flasche (CHF 2.11 pro dl, € 17,20 pro l)

Sepp Moser Zweigelt vom Holzfass, Neusiedlersee DAC 2013

Art. 2726.13, CHF 14.20, € 11,50 pro Flasche (CHF 1.89 pro dl, € 15,33 pro l)

Jetzt bestellen: www.delinat.com/wl41-angebot

Weintipp Claudio Del Principe

Weintipp Claudio Del Principe

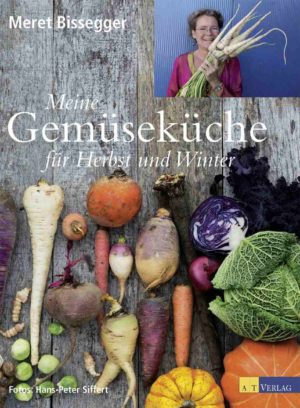

Meret Bissegger, leidenschaftliche Köchin und Pflanzenexpertin, ist auch Buchautorin. Viele Tipps und Ideen für eine festliche Tavolata liefert ihr Buch «Meine Gemüseküche für Herbst und Winter». Sie präsentiert in diesem vom Fotografen Hans-Peter Siffert reich bebilderten Werk über 40 einheimische Herbst- und Wintergemüse, darunter auch einige alte und wenig bekannte Sorten. Sie verrät Zubereitungs arten und Küchentricks. Über 150 einfache Rezepte zeigen die ganze Vielfalt an wunderbaren Gemüsegerichten für die kalte Jahreszeit. Reportagen über Anbau und Ernte geben Einblick in die Arbeitswelt von Kleinbetrieben wie auch von Grossproduzenten der biologischen Landwirtschaft. Spannende Hintergrund – texte zeigen die ökologischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge auf.

Meret Bissegger, leidenschaftliche Köchin und Pflanzenexpertin, ist auch Buchautorin. Viele Tipps und Ideen für eine festliche Tavolata liefert ihr Buch «Meine Gemüseküche für Herbst und Winter». Sie präsentiert in diesem vom Fotografen Hans-Peter Siffert reich bebilderten Werk über 40 einheimische Herbst- und Wintergemüse, darunter auch einige alte und wenig bekannte Sorten. Sie verrät Zubereitungs arten und Küchentricks. Über 150 einfache Rezepte zeigen die ganze Vielfalt an wunderbaren Gemüsegerichten für die kalte Jahreszeit. Reportagen über Anbau und Ernte geben Einblick in die Arbeitswelt von Kleinbetrieben wie auch von Grossproduzenten der biologischen Landwirtschaft. Spannende Hintergrund – texte zeigen die ökologischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge auf.