Profis beschreiben Weine oft wortgewaltig – mit grenzenloser Fantasie. Normalen Weingeniessern hingegen fällt es meist schwer, einen Wein in Worte zu fassen. Wie schmeckt dir der Wein? «Hm, lecker.» Für eine ausführlichere Beschreibung braucht es bloss ein paar Anhaltspunkte.

Eine kurze Weinnotiz ermöglicht es dem Geniesser, Weine zu kategorisieren: «Dieser Rotwein ist unheimlich dunkel, beinahe schwarz, aber in der Nase überrascht er mit einer frischen Frucht, und am Gaumen ist er warm, beinahe süsslich, angenehm weich mit einer erfrischenden Säure. Ein harmonischer Wein, der mir sehr gefällt.»

Wie gelangen wir zu dieser Degustationsnotiz? Um einen Wein beschreiben zu können, müssen wir uns konzentrieren. Ein, zwei ruhige Minuten sind schon nötig. Vor der eigentlichen Degustation sagt uns ein kurzer Blick ins Glas, ob der Wein optisch einwandfrei ist: Farbe, Glanz, Dichte und Klarheit – hier also «dunkles Rot, beinahe schwarz».

Riechen und schmecken

Die Aromen nehmen wir vielfältig wahr: Ein erstes Schnuppern am ungeschwenkten Glas lässt uns die feinflüchtigen Aromen entdecken. Nach kurzem Schwenk entströmen dem Glas weitere Düfte. Ob wir gleich die Früchte und Blumen benennen wollen, ist Ansichtssache; hier notieren wir «frische Frucht».

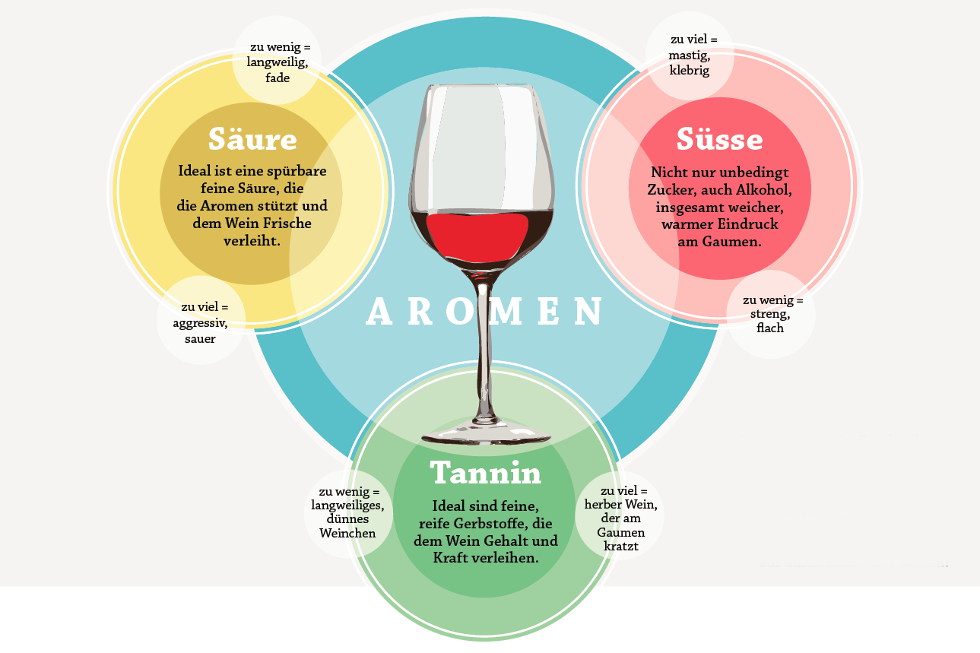

Den Geschmack eines Weines prüfen wir mit Zunge und Gaumen. Hier sind es vor allem Süsse, Säure und Tannin (herb-bitter), die auffallen. Die zwei anderen Geschmackseindrücke Salz und Umami spielen bei Wein eine untergeordnete Rolle. Umami ist ein fleischähnlicher Geschmack, bekannt auch aus asiatischen Gerichten (Glutamat).

Süsse muss nicht unbedingt Zucker bedeuten. Auch Alkohol, zum Beispiel Glyzerin, wirkt süsslich oder hier «warm, beinahe süsslich». «Angenehm weich» lässt auf feine, reife Gerbstoffe (Tannin) schliessen – im Gegensatz zu rauen Gerbstoffen von jungen Lagerweinen. Meist an den hinteren Zungenrändern spüren wir die Säure eines Weines: kaum merklich, frisch, rassig oder gar sauer? In unserem Beispiel stellen wir eine «erfrischende Säure» fest.

Wein weckt Gefühle

Am Gaumen registrieren wir auch Empfindungen, die nicht primär dem Geschmack zugeordnet werden: Temperatur und taktile Eindrücke wie kratziges Tannin, Feststoffe im Wein (Weinstein, ausgefällte Gerbstoffe). All dies fassen wir nun zum Gesamturteil zusammen: Dieser Rotwein ist unheimlich dunkel, beinahe schwarz, aber in der Nase überrascht er mit einer frischen Frucht, und am Gaumen ist er samtig weich mit einer angenehmen Säure. Die feinen Gerbstoffe spürt man erst nach ein paar Sekunden – ein harmonischer Wein, der mir sehr gefällt.

Aus dem «lecker» ist nun eine anschauliche kurze Beschreibung geworden. Sie hilft uns, Weine zu kategorisieren. Beispielsweise in dunkle Weine (Südeuropa oder dunkle Traubensorten wie Tempranillo, Nero d’Avola, Dornfelder, Tannat) und eher helle Rotweine (z. B. Pinot Noir). Frische Frucht lässt auf einen jungen, einwandfrei vinifizierten Wein schliessen. Samtig weich am Gaumen sind gehaltvolle Weine, meist schon ein paar Jahre gelagert – und sicher keine billigen Schnäppchen. Sind Süsse, Säure und Tannin im Gleichgewicht, sprechen wir von einem harmonischen Wein. Diese Degustationsnotiz speichern wir in unserem Hirn, zusammen mit dem Wein, hier könnte es ein guter Nero d’Avola aus Sizilien sein. Nach einem halben Dutzend solcher Weinbeschreibungen verfügen wir schon über ein Wissen, das uns die Weinauswahl wesentlich erleichtert: Wissen macht Spass.

Falls Ihnen dieser Artikel gefallen hat, legen wir Ihnen den Delinat-DegustierService ans Herzen. Dieses Weinabo bietet regelmässig neue Weine aus den ökologisch wertvollsten Rebbergen Europas. Die feinen Tropfen aus reicher Natur bieten nicht nur höchsten Genuss, sondern eignen sich dank mitgelieferten Hintergrundinfos zu Wein und Winzer sowie einem Kapitel zu unterschiedlichen Weinwissen-Themen auch hervorragend, um das gekonnte Beschreiben von Weinen regelmässig zu üben und den eigenen Weinhorizont zu erweitern. Alle Infos zu unseren verschiedenen Weinabos finden Sie unter: www.delinat.com/weinabo.

(Hinweis: Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der 37. Ausgabe der «WeinLese». Das Delinat-Kundenmagazin erscheint 4x pro Jahr und ist Bestandteil des Weinabos «DegustierService Rotwein».)