Sie heissen «Edelweiss», «Rosarot», «Kirschrot», «Rubinrot» und «Samtrot»: Die neuen Rebbel-Weine von Delinat erzählen die Geschichte einer Revolution im Rebberg. Gekeltert aus robusten Rebsorten, die so stark sind, dass sie kaum mehr gespritzt werden müssen, überzeugen sie im Glas mit expressivem Charme und rebellischem Charakter.

Seit Jahrzehnten wird nach Rebsorten geforscht, die nicht oder nur minimal gespritzt werden müssen. Bekannt sind sie unter dem etwas sperrigen Namen PIWI (pilzwiderstandsfähig). Auch Delinat leistete hier schon früh Pionierarbeit: Auf dem eigenen Weingut Château Duvivier in der Provence fanden bereits 1995 entsprechende Anbauversuche statt. Den Durchbruch schafften die Neuzüchtungen aus zwei Gründen lange Zeit nicht: Viele dieser PIWI-Sorten verloren einen Teil ihrer Resistenz nach ein paar Jahren wieder, und die daraus gekelterten Weine überzeugten qualitativ und geschmacklich oft nicht.

Zum Glück haben ein paar Querdenker und Weinbau-Rebellen nie aufgegeben und immer weiter getüftelt. Unter ihnen das Ostschweizer Winzerpaar Karin und Roland Lenz. Statt Blauburgunder und Müller-Thurgau reifen in ihren Weinbergen jetzt Sorten wie Souvignier Gris, Solaris, Cabernet Blanc, Cabernet Jura oder Léon Millon. Daraus entstehen in enger Zusammenarbeit mit Delinat die neuen Rebbel-Weine. Fünf faszinierende und eigenständige Tropfen – von easy drinking bis komplex, gehaltvoll und lagerfähig. Lesen Sie in diesem Beitrag, was die Rebbel-Weine so einzigartig macht.

Neue Sorten …

Reblaus und Pilzkrankheiten, die im 19. Jahrhundert von Amerika eingeschleppt worden waren, haben das Winzerhandwerk in Europa komplett verändert. Ohne Schutz der Reben mit chemischen und biologischen Spritzmitteln lässt sich aus traditionellen Sorten kaum mehr Wein erzeugen. Die bekannten europäischen Weintrauben sind anfällig auf Pilzkrankheiten wie Mehltau und Graufäule. Durch Kreuzung von resistenten amerikanischen Reben mit europäischen Qualitätsreben sind neue Sorten entstanden, die kaum oder gar nicht mehr gespritzt werden müssen. Sie sind als pilzresistente Sorten (PIWI) bekannt.

… braucht das Land

In den artenreichen und bunt blühenden Weinbergen von Karin und Roland Lenz reifen solche pilzresistenten Sorten. Für die Rebbel-Weine werden etwa folgende Sorten verwendet: Souvignier Gris ist eine Weissweintraube, die am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg durch eine Kreuzung von Cabernet Sauvignon und Bronner entstand. Die Sorte ergibt leicht fruchtige, burgunderähnliche Weissweine mit Aromen nach Honigmelone, Aprikosenkonfit und Quitten. Cabernet Blanc ist eine weisse Neuzüchtung des Schweizers Valentin Blattner aus der roten Cabernet Sauvignon und Resistenzpartnern. Der Wein erinnert an Sauvignon Blanc mit Aromen nach Stachelbeeren, grünem Gras, Artischocke und leicht rauchigen Noten. Solaris entstand am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg aus Merzling und Gm 6493. Die Sorte ergibt stoffige Weissweine mit fruchtiger, fein eingebundener Säure. Cabernet Jura ist eine Neuzüchtung von Valentin Blattner aus Cabernet Sauvignon und Resistenzpartnern. Daraus entstehen dunkle, rubinrote Weine mit beerigen Aromen, die an einen südländischen Cabernet Sauvignon erinnern. Am Oberlin-Institut in Colmar ist die rote Sorte Léon Millot durch eine Kreuzung (Vitis riparia x Vitis rupestris) x Goldriesling entstanden. Weine aus dieser frühreifen Sorte sind tiefrot, kräftig, samtig-elegant und schmeicheln mit weichen Gerbstoffen.

Modernstes Know-how im Keller …

Die Robustheit der neuen Sorten ist ein grosser Vorteil im Weinberg. Aromatisch und gesund reifen die Trauben in intakter Natur heran. Im Keller sind aber spezielles Know-how und viel Einfühlungsvermögen gefragt. Die Beeren haben eine deutlich dickere Traubenschale als konventionelle Sorten. Das erschwert insbesondere bei den Weissweintrauben die Saftausbeute, da diese in der Regel sofort abgepresst werden. Indem sie für kurze Zeit im eigenen Saft auf der Maische liegen bleiben, werden die Traubenschalen aufgeweicht. So fliesst der Saft beim Abpressen besser. Bei den Rotweintrauben ist im Vergleich zu traditionellen Sorten eine stärkere Versorgung des Mostes mit Sauerstoff wichtig. Wird dem keine Beachtung geschenkt, neigen die fertigen Weine zu unerwünschter Reduktion oder gar animalischen Böckser-Noten. Die Rebbel-Weine zeigen: Wenn mans richtig macht, entsteht aus diesen «anderen» Traubensorten eine neue Genusswelt, die viel Freude bereitet.

… und die hohe Kunst der Assemblage

Kurz vor der Abfüllung bestimmen Kellermeister Roland Lenz, Delinat-Önologin Arina Schefer und Weinakademiker David Rodriguez die finalen Assemblagen für die neuen Weine. Bei jedem einzelnen Wein wird akribisch nach der idealen Mischung aus den einzelnen Tank- und Fassfüllungen gesucht. Ziel ist eine harmonische Komposition, bei der jede Traubensorte oder Lage ihren eigenen Charakter ausspielen kann.

Fruchtig und easy drinking …

Die neuen Rebbel-Weine «Edelweiss», «Rosarot » und «Kirschrot» bieten als unkomplizierte Tropfen unbeschwertes Trinkvergnügen. Mit ihrer leichten Struktur und ihrer fruchtigen Aromatik eignen sie sich für Weinfreunde, die trendige Easy-Drinking-Weine alkoholreichen Kraftprotzen vorziehen. Es sind ideale Weine fürs sommerliche Grillfest oder fürs unbeschwerte Picknick im Stadtpark, auf der Blumenwiese oder irgendwo am Wasser.

… nobel und komplex

Die massvoll im Barrique ausgebauten Rotweine machen einfach überall Freude – ob in geselliger Runde an der Bar oder zu Hause im trauten Heim als Begleiter feiner Gerichte. Der aus Cabernet Jura gekelterte Rebbel «Rubinrot» duftet nach Holunder und Röstaromen vom Eichenholz. Die feinen Gerbstoffe werden von den fruchtigen Aromen im Wein abgerundet und bieten eine schöne Balance. Der deutlich kräftigere, hocharomatische Rebbel «Samtrot» aus angetrockneten Trauben der Sorten Cabernet Jura und Léon Millot besticht durch hohe Komplexität und das lange, aromatische Finale. Der Ausbau im Eichenholz rundet den Wein schön ab. Im Stil eines Amarone erzeugt, passt er hervorragend zu Grilladen aller Art oder zu einem gereiften Stück Hartkäse. Beide Weine haben ein gutes Reife- und Lagerpotenzial.

Alle Rebbel-Weine finden Sie in unserem Webshop.

1. Säen statt düngen

1. Säen statt düngen 2. Vielfalt statt Einfalt

2. Vielfalt statt Einfalt 3. Stärken statt schwächen

3. Stärken statt schwächen

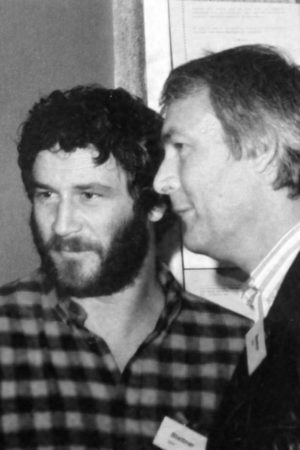

PIWI-Pionier Pierre Basler

PIWI-Pionier Pierre Basler

Neuzüchtung aus dem Jahre 1983 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. PIWI aus den Sorten Cabernet Sauvignon und Bronner. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau sowie Botrytis. Souvignier Gris ist mit einem neutralen bis leicht fruchtigen Burgunder-Typ vergleichbar. Im Duft dezente Fruchtaromen nach Honigmelone, Aprikose und Quitte. Im Geschmack zeigen sich eine fruchtige Säure und eine zarte Tanninstruktur.

Neuzüchtung aus dem Jahre 1983 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. PIWI aus den Sorten Cabernet Sauvignon und Bronner. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau sowie Botrytis. Souvignier Gris ist mit einem neutralen bis leicht fruchtigen Burgunder-Typ vergleichbar. Im Duft dezente Fruchtaromen nach Honigmelone, Aprikose und Quitte. Im Geschmack zeigen sich eine fruchtige Säure und eine zarte Tanninstruktur.

Neuzüchtung aus dem Jahre 1975 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. aus den Sorten Merzling und Gm 6493. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau.

Neuzüchtung aus dem Jahre 1975 durch das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg i.Br. aus den Sorten Merzling und Gm 6493. Sehr hohe Resistenz gegen Echten und Falschen Mehltau.