Sekundärkulturen wie Oliven, Mandeln, Früchte, Beeren, Gemüse und Kräuter im Weinberg sind nicht nur ein optischer Hingucker, sie tragen auch zur Biodiversität und damit zu einem stabilen Ökosystem bei. Und im besten Falle sind sie ein willkommener Nebenerwerb für den Winzer.

Zwischen den Rebzeilen von Andreas Harm reifen Tomaten, Zucchini, Gurken, Karotten, rote Rüben, Knoblauch und sogar Erdäpfel. Damit bewegt sich der Winzer aus der Wachau bei der Bewirtschaftung seines Weingartens ausserhalb der Komfortzone. Denn bei Rebbergen, die einem Mischgarten gleichen, ist der Arbeitsaufwand deutlich höher, Maschinen können kaum eingesetzt werden. Weil dem so ist, kann auch Andreas Harm diese Bewirtschaftungsform nur auf einem kleinen Teil seiner Rebfläche durchziehen. «Für uns ist aber dieser eine Weingarten ein Musterbeispiel für Vielfalt und Genuss», sagt er. Er macht die Familie Harm praktisch übers ganze Jahr zu Selbstversorgern beim Gemüse.

Gemüsegärten und Kräuterinseln

Etwas weniger aufwendig, aber ökologisch nicht minder wertvoll sind Sekundärkulturen, die in Form von kompakten Gemüsegärten, Kräuterinseln oder Fruchtbaumreihen zwischen einzelnen Rebparzellen oder am Rande der Weinberge angepflanzt werden. Beispielhaft wird das etwa auf dem Delinat-Weingut Château Duvivier in der Provence und bei Massimo Maggio in Sizilien umgesetzt.

Auf Duvivier reifen Weinbergpfirsiche, wie sie einst auf fast allen Weingütern Europas anzutreffen waren. An den meisten Orten sind sie aber der Rationalisierung zum Opfer gefallen. «Das ist sehr schade, denn Weinbergpfirsiche passen nicht nur sehr gut zum Rebberg, sie sind auch geschmacklich ein Genuss », erklärt Winzer Antoine Kaufmann. Der reichhaltige Gemüsegarten inmitten der Reben dient auf Château Duvivier der Versorgung der Feriengäste. Diese zeigen sich immer wieder begeistert von der frischen regionalen Provence-Küche, wie sie Küchenchef Uwe Fahs mit biologischen Produkten aus dem eigenen Weinberg zelebriert. Massimo Maggio hält nicht nur an seinen die Rebberge säumenden Oliven- und Zitrusbäumen fest, sondern hat zwischen einzelnen Parzellen auch grosszügige, herrlich duftende Kräutergärten angelegt.

Oliven – der Klassiker

Werden Sekundärkulturen im grösseren Stil angebaut, können sie für den Winzer einen willkommenen Zusatzerwerb bedeuten. Oliven eignen sich in südlichen Ländern dafür besonders gut. So vermarkten Weingüter wie San Vito und Salustri in der Toskana, Vale de Camelos in Portugal oder Osoti und Pago Casa Gran in Spanien neben Wein auch ihr eigenes Premium-Olivenöl. Winzer Carlos Laso von Pago Casa Gran im Hinterland von Valencia hat vor ein paar Jahren zusätzlich Granatäpfel angepflanzt, aus denen er jetzt erstmals eine kleine Menge Granatapfelwein produziert.

Stabileres Ökosystem

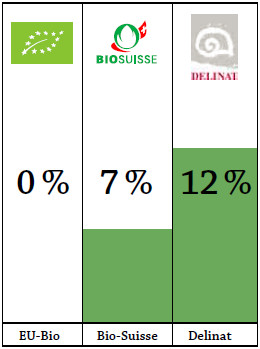

Sekundärkulturen sind nebst einer vielfältigen Bodenbegrünung, ökologischen Ausgleichsflächen, Trockensteinmauern sowie Holz und Steinhaufen wichtige Elemente, um eine Monokultur, wie sie auch ein Rebberg darstellt, aufzubrechen und das Ökosystem vielfältig und stabiler zu machen. Nutzpflanzen wie Oliven, Mandeln, Früchte, Gemüse, Beeren und Aromakräuter locken Insekten und Mikroorganismen an, die als Gegenspieler zu schädlichen Insekten und Pilzen wirken. Es ist deshalb unverständlich und aus ökologischer Sicht eine Katastrophe, dass die EU-Subventionspraxis noch immer Winzer mit Mischkulturen bestraft. Stattdessen gibt es Investitionsbeiträge für die Installation von bewässerten und intensiv bewirtschafteten Drahtbau-Rebanlagen.