Von Antje Kreikenbaum, Vale de Camelos. Klimawandel, Wassermangel und Dürre sind im Alentejo in Portugal keine düstere Zukunftsvision mehr, sie sind bereits Gegenwart. Sie gehören zu den drängenden Problemen mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir Weinbau und Landwirtschaft in unserem «Tal der Kamele» betreiben wollen.

Klimawandel ist Gegenwart

Dies stellt uns vor Herausforderungen, denen wir in vielfältiger Weise begegnen. Wir, das ist ein deutsch-portugiesisches Team, das eng zusammenarbeitet: eine Agrar-Ingenieurin, zwei Önologen, acht feste MitarbeiterInnen für die tägliche Farmarbeit – und wir, die ganze Familie Kreikenbaum (Antje, Thorsten und Jannes ). Gemeinsam sind wir im ständigen kreativen Austausch und versuchen, das Beste aus den vorhanden Gegebenheiten zu machen.

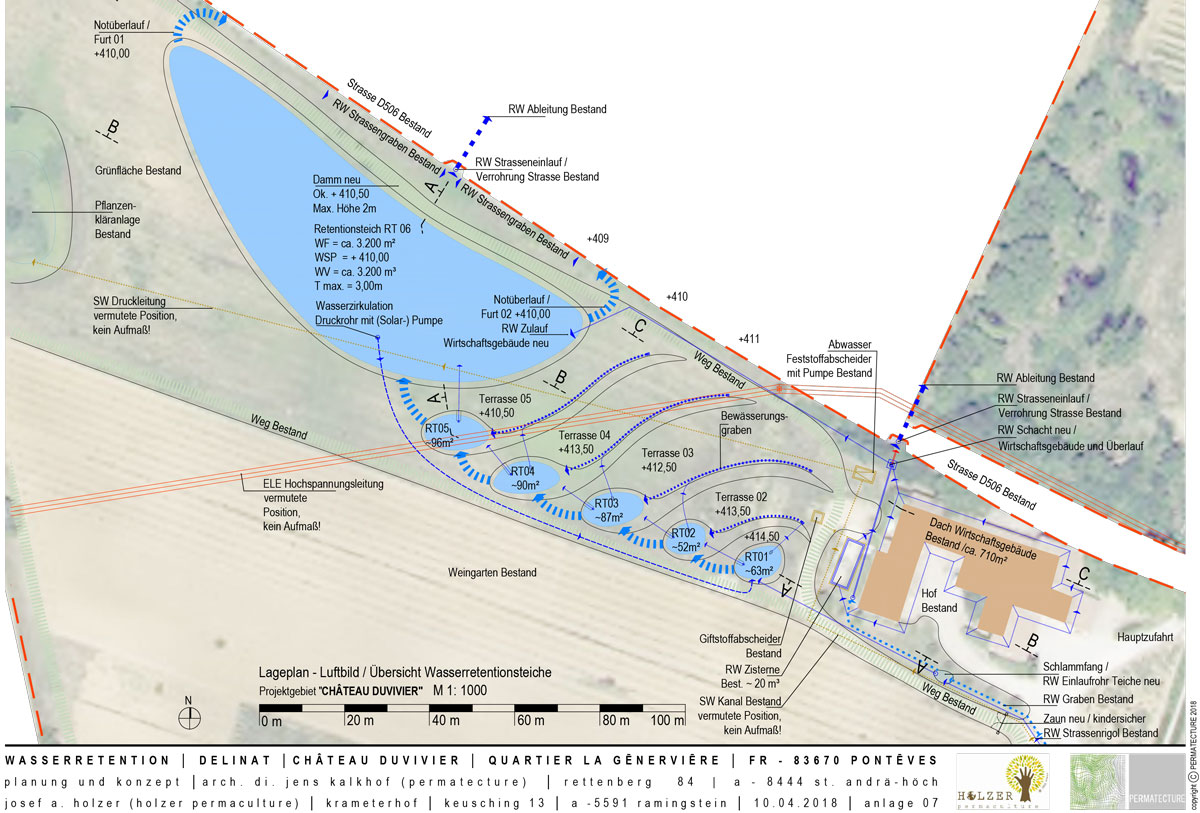

Die Schaffung von Wasser-Retentionsflächen in Verbindung mit Keyline-Management ist dabei vielleicht der wichtigste Baustein. Wir haben im Laufe der letzten 35 Jahre fünf grosse Stauseen angelegt bzw. erweitert, die als Wasserreservoirs für das sonst ungenutzt ablaufende Winter-Regenwasser dienen. Regelmässig kommt es in den Hitzemonaten Juni bis September zu vollkommener Trockenheit bei Temperaturen bis zu 50°C. Deshalb wird das Wasser zur Bewässerung von Oliven und Wein in diesen Trockenzeiten benötigt.

Stauseen versorgen die Pflanzen und Tiere mit Wasser

Die Wasserflächen bilden zudem reichhaltige Biotope im sonst völlig ausgetrockneten Umland. Jedes Jahr versammeln sich an den Stauseen von Vale de Camelos bis zu 1500 Kraniche und andere Zugvögel im Winterquartier. Andere Vogelarten wie z.B. den fast ausgestorbenen Grosstrappen bieten die Seen und die daraus entstandenen Rückzugsgebiete eine Heimat, so dass sich auf dem Gebiet von Vale de Camelos mittlerweile verschiedene Vogelschutzzonen und Naturschutzgebiete wie das NATURA 2000-Gebiet überlappen.

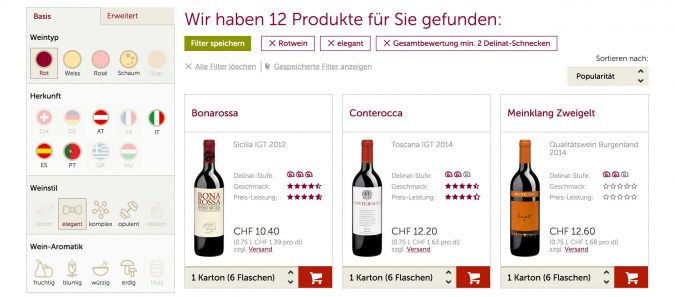

Ohne unsere Stauseen wäre ein Weinbau kaum möglich. Daher sind die Seen auch Namensgeber für einige unserer Weine, die Sie bei Delinat beziehen können: Der Rotwein Vale de Camelos Organim Tinto erhält seinen Namen vom Stausee Organim, der inmitten unserer Johannisbrot- , Korkeichen und Olivenanpflanzungen liegt. Unsere Solaranlagen produzieren dort Strom für eine nachhaltige Energieversorgung. Ihm ist eine fruchtige, gehaltvolle Cuvée aus Touriga Nacional, Aragonez und Syrah gewidmet.

Permakultur und Biodiversität

Permakultur und Biodiversität sind für diese Wirtschaftsweise die grundlegenden Stichworte. Ehemalige ausgetrocknete Getreideflächen wurden von uns mit autochthonen Gehölzen bepflanzt, z.B. Johannisbrotbäume, Steineichen, Pinien, Korkeichen, Oliven. So wurden im Laufe der Jahre mehr als 600 Hektar neue Waldflächen geschaffen.

Ein weiterer Baustein, mit dem wir uns dem Klimawandel entgegen stellen, ist die Aufforstung, Anpflanzung und Aussaat autochthoner Pflanzenarten. Lebendige Böden sind eine Heimat nicht nur für Trauben und Oliven, sondern auch für Blumen, Gräser, Kräuter, Schmetterlinge, Vögel, Insekten, Reptilien und unzählige Bodenlebewesen. Da die Gesamtfläche der Farm sich über 1000 Hektar (davon ca. 30 Hektar Weinanbau) erstreckt, hat sich im Laufe der Jahre eine grüne Oase inmitten der durch den Getreideanbau der 70iger Jahre ausgebeuteten Landschaft gebildet.

Aufforstung verbessert den Wasserhaushalt

Wir forsten nach wie vor weitere Flächen auf, die letzte Neupflanzung von 33 Hektar Korkeichen und Pinien ist im Jahr 2016 fertig gestellt worden. Begrünung und Bewaldung bilden organische Materie und verbessern den Wasserhaushalt des Bodens (Melioration). So können extreme Hitzegrade abgepuffert werden. Durch diese Massnahmen hat sich das Mikroklima und die Biodiversität in den letzten Jahren nachhaltig und nachweislich verändert.

Neue Anpflanzungen werden nach den Grundsätzen der Permakultur angepflanzt. Der Boden wird vorbereitet, indem wir unseren sorgfältig vorbereiteten Kompost einbringen, den wir über die Jahre vor allem aus Schafsdung unser eigener Schafe, eigenem Grünschnitt und Humus aus Ausbaggerung unserer Seen gewonnen haben.

Wo immer möglich arbeiten wir nach dem Prinzip des «Keyline Management» , einem Grundsatz der Permakultur. Vereinfacht gesagt, wird hierbei der Topografie des Bodens gefolgt, um möglichst alles Wasser im Boden und auf dem Gelände zu halten. So wird der Wasserverbrauch minimiert und bei Regen das Wasser direkt den Pflanzen verfügbar gemacht.

Schafe für nachhaltige Bewirtschaftung

In Vale de Camelos weiden ca. 1200 Merino-Schafe. Die Schafe bilden einen wertvollen Bestandteil der nachhaltigen Bewirtschaftung. Sie weiden in den verschiedenen Anbauflächen und sorgen so für eine natürliche Düngung, Durchlüftung des Bodens und Eindämmung von Unkraut, die so nicht maschinell gemacht werden muss. Zudem wird der Schafsdung der gepferchten Schafe gesammelt und kompostiert. Der Kompost wird wiederum zur Bodenverbesserung eingesetzt.

Die Farm wirkt mittlerweile als Modell für internationale Forschung. Regelmäßig bekommen wir Besuch von Studenten- und Dozentengruppen, die unsere Weinberge besichtigten. Sie sind beeindruckt von den Biodiversitäts-Projekten, den neuen Anpflanzungen und den verschiedenen Massnahmen zur Wasserrückhaltung im Boden.

Auf der Farm haben wir schon heute mit Problemen des Klimawandels zu kämpfen. Die Desertifikation der Landschaft wird auch in anderen Ländern in Zukunft zum Problem werden, auch in der Schweiz und in Deutschland wurde das in den heissen Sommermonaten 2018 spürbar.

Wir konnten zeigen, wie unsere Massnahmen helfen, sich dieser Entwicklung entgegen zu stemmen. Die Humusschicht hat sich in den letzten Jahren nachweisbar erhöht, die Wasserstände fallen nicht mehr so dramatisch wie noch vor den Anpflanzungen nach den Grundprinzipien der Permakultur. Die Pflanzen sind insgesamt gesünder, besser mit Wasser aus dem Boden versorgt und resistenter gegen Schädlinge.

Weinreisen und Winzerberatung

Die Delinat-Winzerberater stehen uns bei unserer Arbeit mit Rat und Tat zur Seite und besuchen uns regelmässig, um die anstehenden Aufgaben zu besprechen und sich über neue Erkenntnisse auszutauschen. Auch die anderen Delinat-Winzer beim Winzerseminar und die Gäste der Delinat-Weinreisen sind willkommene Besucher, die sich bei uns über unsere Wirtschaftsweise informieren.

Natürlich soll bei aller Auseinandersetzung mit den Problemen des Klimawandels der Genuss und die Lebensfreude nicht zu kurz kommen. Der Blick in den Weinberg von der kühlen Terrasse mit einem Gläschen Wein in der Hand, ein Spaziergang am See und in den Rebzeilen mit blühenden Aussaaten: Das entschädigt für alle Mühe!

Beim einem Besuch im «Tal der Camele» stehen für die Delinat-Reisegruppen eine Weingutsführung, Mittagessen mit lokalen Spezialitäten, unserem Olivenöl und Honig und natürlich eine Weinprobe auf dem Programm. Beim letzten Besuch einer Reisegruppe im Juni hatte Marta Pereira, die als studierte Önologin die Weinbereitung betreut, regionale Leckereien gekocht, die sie im familieneigenen Restaurant vorbereitet hatte.