Als ich mit unserem Spanien-Experten David Rodriguez vor ein paar Jahren zum ersten Mal auf dem Weingut Albet i Noya im spanischen Penedès weilte, führte uns Josep Maria Albet i Noya durch einen imposanten Versuchsgarten. Hier testet der innovative Winzer alte, fast vergessene Sorten auf ihre Resistenz gegen Pilzkrankheiten. Trauben, die auch ohne oder nur mit minimem Einsatz von biologischen Pflanzenschutzmitteln gedeihen – davon träumt jeder naturverbundene Winzer.

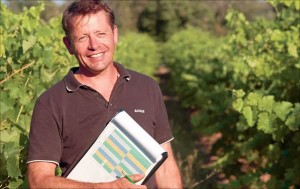

Spaniens erfolgreichster Biowinzer Josep Maria Albet i Noya ist auf der Suche nach pilzresistenten Rebsorten fündig geworden.

Josep Maria ist fündig geworden. Eine weisse Sorte, die er in einem alten, verlassenen Weinberg entdeckt hat, zeigte sich während einer längeren Versuchsphase weitgehend resistent gegen Krankheiten. Albet wusste fast nichts über diese Rebe, weder Name noch Ursprung waren ihm bekannt. Daran änderten auch aufwändige DNA-Analysen nichts: Die Rebe gab ihre Geheimnisse trotz modernster Forschungstechnik nicht preis.

Aus einer alten, unbekannten Sorte keltert er die weisse Weinrarität Marina Rión.

Da Josep Maria glaubt, dass die Sorte aus der Zeit vor der Reblausplage (ab 1860) stammt und diese unbeschadet überstanden hat, gab er ihr einfach den Namen seiner Urgrossmutter, die zu jener Zeit gelebt hatte: Marina Rión. Er begann die Rebe zu vermehren und bepflanzte eine brachliegende Fläche damit.

Albet hat die fast ausgestorbene Rebe vermehrt und damit einen Weinberg mit schönster Biodiversität bestockt.

Heute reifen in diesem Weinberg gesunde, nur in absoluten Ausnahmefällen zurückhaltend behandelte Trauben, aus denen der Albet i Noya Rión gekeltert wird. Für mich gehört dieser herrlich frische und gleichzeitig vielschichtige Weisswein zu den schönsten Neuentdeckungen der jüngeren Vergangenheit. Eine weisse Rarität aus einer alten, fast vergessenen Rebsorte, die höchste Ansprüche an Qualität und Ökologie erfüllt und beweist, dass sich Experimentierfreude auszahlt.