Biodiversitätswinzer des Jahres 2024: Marco Salustri macht Wein in einem kleinen toskanischen Dorf, das seit dem 13. Jahrhundert existiert. Der Ort ist umrahmt von Marcos 120 Hektar Land, einem Refugium für Mensch, Tier und Natur. Auf 30 Hektar keltert er Wein. So wie auch unseren Biodiversitäts-Wein «Marco Salustri B».

Marco Salustri ist einer der Menschen, die nicht viel sprechen. Sein Handeln hat dafür umso mehr Gewicht. Und das, was er denkt und fühlt, spiegelt der Italiener in seinen Weinen wider. Marco Salustri ist am liebsten da, wo er und seine Trauben her sind. Im kleinen Dörfchen Poggio del Sasso in der toskanischen Maremma. Er bindet auch niemandem auf die Nase, was ihn, seine Herkunft und seine Weine ausmacht. Umso grösser ist dafür das erfreute Staunen, wenn sich dem Besucher am Rande einer kleinen, geschlängelten Strasse Marcos Biodiversitäts-Paradies erschliesst. So weit das Auge reicht erblickt man die sanften Hügel der Maremma und weit entfernt das Meer. Dieses liegt gerade noch nahe genug, um mit seiner klimatisch ausgleichenden Funktion bis in seine Weingärten zu gelangen.

Ein Winzer wie seine Weine

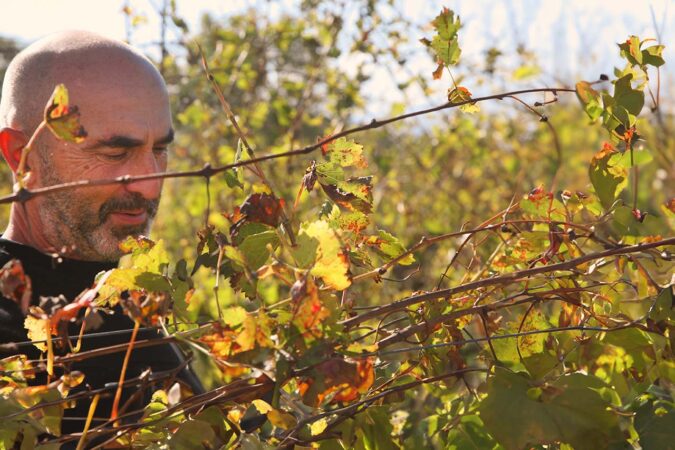

Marco Salustri steht auf der Terrasse am Weingut und erklärt mit sanfter Stimme und unverkennbarem Maremmer Dialekt seine Region. Im einfachen schwarzen T-Shirt zeichnet er mit den Armen die Hügelketten nach, erzählt, wo was in seinem Naturreich gedeiht. Wo die Wildschweine sich am liebsten tummeln, wo die für die Region typischen Eichen am besten gedeihen und wie seine kleine Tochter an Regentagen kaum vorankommt, weil sie alle Schnecken rettet und ins Gras zurückverfrachtet. Die Liebe zu seiner Herkunft und zum Winzerhandwerk, das seine Familie betreibt, ist mit jedem verschluckten C – so der buchstabenhungrige Maremmer Dialekt – zu spüren. Nein, Marco Salustri posaunt es nicht heraus, dass er und seine Familie hier ein regelrechtes Refugium für Mensch und Tier erschaffen haben. Auch nicht, dass er vom Weinmachen eine ganze Menge versteht. Umgekehrt heisst er alle herzlich willkommen, die diese 120 Hektar reiche Natur von seinem Agriturismo aus erleben möchten. Und er schenkt gerne ein, wenn ein Weinfreund seine Tropfen darin zu degustieren wünscht.

Jahrzehnte der Freundschaft

An seinen ersten Kontakt mit Delinat kann Marco sich noch gut erinnern. «Wir waren uns sofort sympathisch. In der hohen Priorität, die wir einer konsequent ökologischen Arbeitsweise und der Biodiversität einräumen, haben wir uns gefunden», lächelt Marco. Das war 1999.

In den Jahren darauf folgten viele Besuche von Delinat in Marcos entlegener Biodiversitäts-Oase. «Die guten Erinnerungen mit Delinat sind zahlreich. Und ich finde auch den Austausch mit anderen Delinat-Winzern und das gemeinsame Ausprobieren und Lernen zur Förderung der Biodiversität grossartig», sagt Marco Salustri.

Auch Önologin und Einkaufsleiterin Martina Korak erinnert sich gerne an die Besuche auf dem Weingut der Salustris: «Es ist jedes Mal ein besonderes Highlight, Marco und seinen Vater Leonardo auf ihrem Weingut zu treffen und mitzuerleben, wie sehr die beiden mit ihrer Region und ihren Weingärten verwachsen sind.»

Biodiversitätswinzer 2024: Ein Winzer sanft wie die Hügel der Maremma

Über die Auszeichnung zum Biodiversitätswinzer des Jahres freut sich Marco Salustri besonders. «Es ist so schön, wenn Dinge, die einem so am Herzen liegen, auch noch so wertgeschätzt werden», sagt der Winzer und lächelt verlegen in sein Glas hinein. Im Glas glänzt der ganze Stolz der Familie in betörendem Rubinrot. Es ist der Wein aus dem Salustri-Sangiovese-Klon. «Diesen Klon geben wir seit Generationen von einer zur anderen weiter», erzählt der Winzer. Es ist das Wichtigste für ihn, die Trauben im Weingarten so zu respektieren und zu behandeln, dass sie ihre Herkunft auch als Wein widerspiegeln. «Mit dem ersten Schluck in die wunderschöne Maremma zu transportieren und die Arbeit und das Engagement, das in jeder Flasche steckt, schmeckbar zu machen», das wünscht sich Marco Salustri für seine Delinat-Weinfreunde.

Dafür wird er auch nicht müde, gemeinsam mit Delinat an Ideen zu tüfteln, um sein Weingut und auch seine Olivenhaine der Natur noch näher zu bringen. Noch heuer soll die neue Presse für das Olivenöl fertig werden, das Dach bedeckt von Solarpanels sein. Dieser Schritt zur Nutzung der Sonnenenergie war aufgrund der historischen Mauern, in denen sich das Weingut befindet, bis dato nicht möglich. Auf diesen darf man keine Panels montieren. «Mit Delinat finden wir immer Wege, den biologischen Weg im Wein zu verbessern», lächelt der Winzer und streichelt der schwarz-weissen Katze liebevoll über den Kopf, die sich mit lautem Schnurren an seine Knöchel schmiegt. Schliesslich hat sie vor dem Weinkeller auch lange auf diese Liebkosung gewartet.

Biodiversitätswein 2024

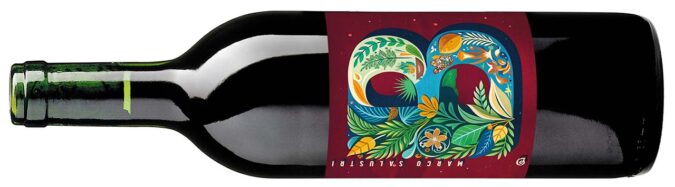

Mit dem «Marco Salustri B» sendet unser Biodiversitätswinzer 2024, Marco Salustri, besondere Grüsse aus der toskanischen Maremma. Dieser feine Tropfen ist aus dem familieneigenen Sangiovese-Klon gekeltert. Zwetschgen, Waldbeeren und Vanille gehen am Gaumen eine unnachahmliche Symbiose ein. Der Wein ist weich, geschmeidig, unterlegt mit feinkörnigem Tannin und frisch im Abgang. Hier ist Marco Salustri ein Rubin der Biodiversität geglückt.

Marco Salustri B

Toscana Indicazione Geografica Tipica 2022

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai hat unser Biodiversitätswinzer 2024, Marco Salustri, einen ganz besonderen Wein ersonnen. Der «Marco Salustri B» ist ein reinsortiger Rotwein aus dem familieneigenen Klon der Sangiovese-Traube, dem Salustri-Klon. Die Trauben werden nur von Hand geerntet, nur das beste Traubengut gelangt in den «Marco Salustri B». Ein Wein mit einem intensiven Bukett und Aromen, aus denen seine Herkunft spricht. Präsente, gereifte Tannine machen diesen vollmundigen Wein mit mineralischen und fruchtigen Noten zu einem echten Rubin der Biodiversität und zu grosser WeinmacherKunst.

Zur Feier der Biodiversität hat Marco Salustri darüber hinaus eigens ein Biodiversitäts-Olivenöl für Delinat abgefüllt. Es ist ein Blend aus den wichtigsten Sorten in den Hainen der Salustris, Leccino und Frantoio. Die Oliven werden allesamt per Hand, in mehreren Lesedurchgängen für die perfekte Reife geerntet und ergeben ein kräftiges Premium-Olivenöl mit fruchtigen Noten. Gönnen Sie sich dieses wunderbare Biodiversitätspaket bestehend aus fünf Flaschen Wein und einer Flasche Olivenöl als Geschenk und lassen Sie sich den köstlichen Tropfen aus der toskanischen Maremma auf der Zunge zergehen.

Das Biodiversitätspaket 2024 enthält 5 Flaschen von Salustris Biodiversitäts-Sangiovese von Marco Salustri. Dazu gibt es eine Flasche feinstes Maremmer Olivenöl geschenkt.

Der Preis des Pakets liegt bei 84 Euro. -> Zum Biodiversitätspaket