Kaum eine Seite des Delinat-Webshops wird öfter besucht als die Restposten-Liste. Die meisten Kunden wissen, dass es sich lohnt, immer wieder mal da reinzuschauen und nach Perlen zu tauchen. Etwa alle zwei bis drei Monate gibt es grössere Lagerbereinigungen, auf die der Newsletter jeweils hinweist (hier können Sie den Newsletter bestellen).

Viele Wege führen in die Restposten-Liste

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Produkte auf die Restposten-Liste kommen. Manche Weine reifen schneller als angenommen und müssen somit früher getrunken werden, bei anderen führt ein Unfall zu Verschmutzung der Etiketten und bei vielen reicht die Menge zur Aufnahme in den Katalog nicht mehr. In allen Fällen ist es einfacher und schneller, dem Kunden einen Preisvorteil zu gewähren und so die Posten rasch unter die Weinfreunde zu bringen.

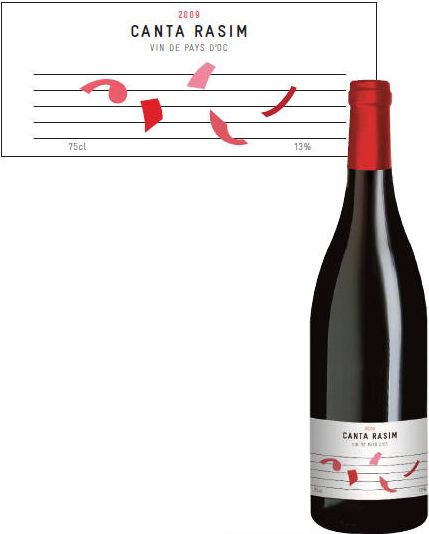

Verschmutzte Etiketten und defekte Kapseln

Es ist rasch passiert und kommt leider jährlich mehrmals vor: Im Lager oder beim Transport kippt eine Palette um, beim Postversand geht eine Flasche zu Bruch, beim Verpacken rutscht eine Flasche aus der Hand… In all diesen Fällen bleiben auch intakte Flaschen übrig, die aber so verschmutzt sind, dass sie nicht mehr „normal“ angeboten werden können. Je nach Verschmutzungsgrad werden diese sonst einwandfreien Weine mit 15 bis 30% Rabatt abverkauft.

Reife Weine

Mit 30 Jahren Erfahrung gelingt es Delinat, die voraussichtliche Lagerfähigkeit der Weine ziemlich genau zu prognostizieren. Dennoch gibt es Überraschungen – und zwar in beide Richtungen. Reift ein Wein langsamer als erwartet, dann kann der Wein auch mal erst im doppelten Alter die optimale Trinkfreude bieten. Oder aber er entwickelt sich im Gegenteil schneller als erwartet und das ist dann ein wichtiger Grund für einen raschen Abverkauf zum reduzierten Preis. Zur Sicherheit kommuniziert Delinat die Lagerfähigkeit zwar zurückhaltend: „Haltbar bis 2015“ könnte auch heissen, dass der Wein auch 2017 noch höchstes Vergnügen bereitet. Die Ausnahme bestätigt aber auch hier die Regel und es gibt jedes Jahr etwa ein Dutzend Weine, die wegen schneller Reifung auf der Restpostenliste landen.

Auch für Restposten gilt das Rückgaberecht

Wer auf der Restposten-Liste auf einen Artikel klickt, bekommt in der Produkt-Detailansicht auch den Grund der Preisreduktion zu sehen. Insbesondere bei gereiften Weinen sollte auch die Degustationsnotiz beachtet werden. Reifenoten wie Dörrobst und Marmelade sind Geschmacksache. Manche lieben sie, andere bevorzugen jugendliche Fruchtaromatik. Die Gefahr eines Fehlkaufs ist jedoch gering, denn auch für Restposten gilt die Delinat-Garantie: Innerhalb der empfohlenen Lagerdauer haben Sie ein uneingeschränktes Rückgaberecht und „Korkweine“ werden wie bei Delinat üblich ersetzt oder gutgeschrieben. Auch der Mengenrabatt gilt für die Restposten.

Sind Sie mit der Restposten-Liste zufrieden? Haben Sie Anregungen für Verbesserungen? Danke für Ihren Kommentar.