«Immer wenn ihr zu uns kommt regnet es», spottet Juan Sojo, Önologe der Weinkellerei Cerro La Barca in der Extremadura. Normalerweise gibt es in dieser Region, die an Andalusien und Portugal grenzt, 280-360 mm Niederschläge in einem ganzen Jahr. Heuer sind es bis Ende Mai schon 600 mm. Eine verkehrte Welt, bei uns in der Schweiz war es so trocken wie seit 150 Jahren nicht!

Bodenbegrünung bei Cerro la Barca in der sonst so trockenen Extremadura. Joaquín Salamancas Hund Bubu ist vor dem üppigen Grün kaum zu erkennen.

Gründüngung überragt die Reben

Aber auch in anderen Regionen Spaniens sorgen die vielen Winter- und Frühjahrniederschläge für eine Landschaft in ungewohnt üppigem Grün. Die im vergangenen Herbst eingesäte Gründüngung ist bei Albet i Noya im Penedès über anderthalb Meter in die Höhe geschossen. Ich habe Winzer Josep Maria empfohlen, die Begrünung statt zu mähen nur zu walzen, um so die Feuchtigkeit noch besser im Boden zurückzuhalten. Das hat er auf einer kleinen Fläche versuchsweise getan. Hier wird er nun jeden Monat die Bodenfeuchtigkeit messen und mit jener in den gemulchten Flächen vergleichen.

Josep Maria Albet i Noya ist Spaniens Biopionier – auch was Blumen im Weinberg betrifft.

Dank der vielen Niederschläge in den letzten zwei Wintern konnten sich im Penedès die Grundwasserreserven wieder erholen. Diese waren seit 2003 sehr tief gesunken. Auf der andern Seite werden die Winzer durch den Niederschlagsreichtum mit erhöhtem Druck durch Pilzkrankheiten wie echter und falscher Mehltau konfrontiert. Dies führt immer wieder zu Kritik an den Delinat-Richtlinien. Die Winzer monieren, diese seien bezüglich Einschränkung von Schwefel gegen echten Mehltau für die höchste Qualitätsstufe (3 Schnecken) zu streng und kaum erreichbar. Ich empfehle ihnen dann jeweils, den flüssigen Schwefel mit Backpulver und den Stäubeschwefel mit Steinmehl zu mischen. So kann die Schwefelmenge reduziert werden.

Neues, vielversprechendes Weingut

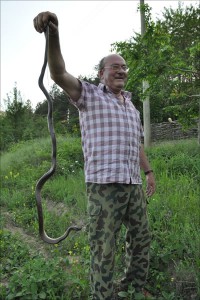

Ein absolutes Highlight habe ich zum Abschluss meiner Reise in Zamorra am Fluss Duero in Kastillien und Leon erlebt. Volvoreta ist ein neuer Betrieb, von dem wir im Herbst den ersten Wein erhalten werden. Noch nie habe ich eine so kompromisslose Winzerfamilie erlebt, die sowohl bezüglich Weinqualität als auch bezüglich Biodiversität das Maximum anstrebt. Antonio Alfonso, seine Tochter Maria (25) und ihr Bruder David (30) reduzieren zu Gunsten der Weinqualität ihre Erträge um 50%. Die 15 ha Weinberge sind Bestandteil einer wilden Heidelandschaft mit Überbleibseln früherer Kulturen: Pfirsich-, Mandel-, Feigen-, Walnuss-, Kastanien und Birnbäume. Daneben prägen Steineichen, Pinien, Schwarzpappeln und vor allem wilder Lavendel, Rosmarin, Thymian sowie andere aromatische Pflanzen das Bild.

Weinqualität und Biodiversität stimmen nahezu perfekt: Weingut Volvoreta am Duero.

Gut möglich, dass Volvoreta zu den ersten Weingütern gehört, die die höchste Delinat Auszeichnung (3 Schnecken) erreichen.