Mit seiner dunklen Farbe, dem würzigen Charakter und seiner leicht herben Note wird Edelkastanienhonig besonders von Kennern geschätzt. Ein echter Liebhaberhonig. Bisher kam der Delinat- Edelkastanienhonig aus den blühenden Kastanienwäldern Norditaliens.

Bio-Imker Flavio Piovesan scheut seit Jahren keine Mühe, seine Bienenvölker an die besten Standorte der abgelegenen, voralpinen Kastanienwälder Venetiens zu fahren. Im vergangenen Jahr war aber auch er machtlos: Ungünstiges Wetter und eine mysteriöse Krankheit haben in Italien zu einem totalen Ernteausfall beim Kastanienhonig geführt.

Ersatz aus Spanien

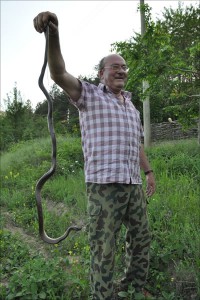

Liebhaber von Edelkastanienhonig kommen aber weiterhin auf ihre Kosten. Luisa Fernández Alonso, eine erfahrene Bio-Imkerin aus Asturien, konnte bei der jüngsten Kastanienhonigernte zwar ebenfalls nicht aus dem Vollen schöpfen: «Die Ernte fiel auch bei uns witterungsbedingt etwas schwächer aus als in anderen Jahren. Mit der Qualität sind wir aber sehr zufrieden.»

Die Krux mit den Bienen

Wie fast überall auf der Welt ist die Imkerei auch in Spanien generell schwierig geworden. Nicht nur Wetterkapriolen, auch das weltweit anhaltende Bienensterben macht vor Bio-Imkern nicht Halt. «Wir kämpfen insbesondere gegen Varroabefall, Nosemose (Verstopfungskrankheit) zunehmende Pestizideinsätze in der Landwirtschaft, den Verlust von Bienenweiden durch Waldbrände sowie klimatische Extreme», klagt Luisa Fernández. So blieb etwa im vergangenen Sommer der in Asturien übliche und besonders für das Heidekraut wichtige Sommerregen Orbayu aus, was sich zusammen mit der Trockenheit negativ auf die Nektarbildung auswirkte. Luisa: «Beim Heidekrauthonig konnten wir nur etwa 30 Prozent eines Normaljahres ernten.»

Immerhin noch genug, dass für das Delinat-Sortiment etwas übrig blieb. Zusammen mit dem Eukalyptus- und dem Tausendblütenhonig steuert Luisa Fernández somit vier Honige aus Asturien bei. Sie betreut insgesamt rund tausend Bienenvölker. Mit gut der Hälfte davon geht sie je nach Blütezeit auf Wanderschaft. So kennt die leidenschaftliche Imkerin die hintersten Winkel der wilden «Suiza española» (spanische Schweiz), wie Asturien auch genannt wird.

Was ist anders bei Biohonig?

Bioimker unterscheiden sich von konventionellen Bienenzüchtern in wesentlichen Punkten. Für Luisa Fernández Alonso sind vier Punkte zentral:

Standort der Bienenstöcke

Diese müssen fernab von Verschmutzungsquellen (Autobahnen, Industriezonen, intensiven Landwirtschaftszonen, Städte) liegen.

Pflege und Unterhalt

Wir verwenden in unseren Bienenstöcken ausschliesslich eigenen Wachs für die Mittelwände in den Beuten.

Krankheitsbekämpfung

Zur Behandlung von Krankheiten setzen wir nur von den Bio- Kontrollstellen autorisierte natürliche Mittel wie Ameisen-, Essig-, Milch- und Oxalsäure sowie ätherische Öle ein.

Winterfütterung

Wir überlassen den Bienen genügend eigenen Honig als Winternahrung. Nur im äussersten Notfall füttern wir die Bienen mit einem Sirup, der aber nicht aus Zucker, sondern aus eigenem Honig hergestellt wird.

Das gesamte Honigsortiment von Delinat unter: www.delinat.com/honig