Die Winzerbrüder Fasoli und Emilio Fasoletti sind alte Freunde. Für eine Valpolicella-Reportage in der WeinLese verabredeten wir uns mit dem Trio am Gardasee. Emilio ist als ehemaliger Direktor der Winzervereinigung Consorzio Valpolicella noch heute so etwas wie der «Mister Valpolicella». Und Amadio und Natalino Fasoli kennen als Biowein-Pioniere das Valpolicella ebenfalls wie die eigene Westentasche.

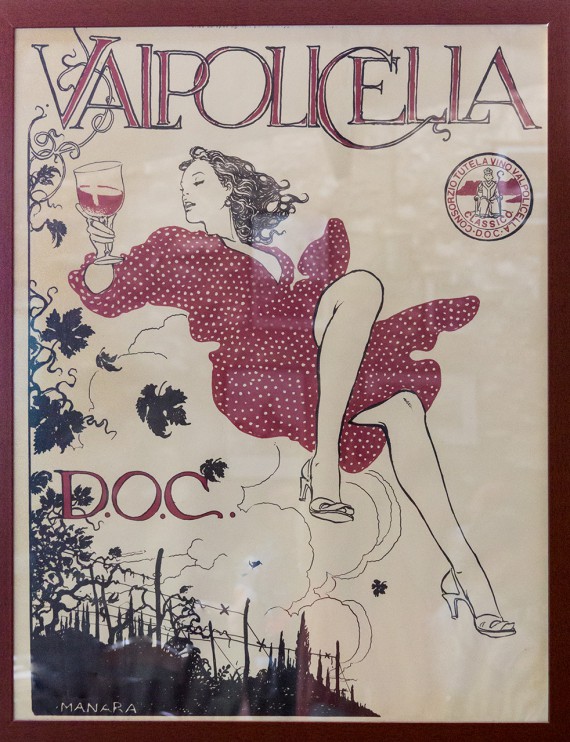

Wir sitzen im Ristorante Due Nani in Bardolino an einem massiven Holztisch. Hinten an der Wand hängt ein altes Plakat des Consorzio Valpolicella. Eine attraktive Frau im wallenden Rock wirbt für die Weine aus dem «Tal der vielen Keller», wie das Valpolicella übersetzt heisst. «La donna volante. Das Plakat hat seinerzeit für viel Aufregung gesorgt, weil der Künstler den Rocksaum der Schönen ziemlich knapp gehalten hat», grinst Emilio.

Während in der Küche die bestellte Platte mit allerlei Antipasti zubereitet wird, unterhalten wir uns über die Entwicklung dieses aufstrebenden Weinbaugebietes im Umland von Verona. Emilio Fasoletti entpuppt sich rasch als wandelndes Google. «Das Valpolicella stand früher für einfache Massenweine, die in Fiascos (bauchige Flaschen im Strohmantel) abgefüllt wurden. Die Qualitätssteigerung war für mich stets ein zentrales Anliegen», erzählt der seit 2010 pensionierte Direttore.

Das sei auch gelungen, bestätigen die Gebrüder Fasoli. Das gilt selbst für den als Valpolicella bezeichneten Basiswein. Doch es ist der aus rosinierten, hochkonzentrierten Trauben erzeugte Amarone, der das Valpolicella in aller Welt bekannt und begehrt gemacht hat. Grosser Valpolicella-Star ist im Moment indes der Ripasso, oft als kleiner Bruder des Amarone bezeichnet. Ripasso entsteht aus einem jungen Valpolicella, den man auf nassen Traubenhäuten des Amarone nochmals aufgären lässt. «Ripasso ist eine überaus begehrte, preiswerte Alternative zum teuren Amarone. Die Nachfrage ist viel grösser als das Angebot», weiss Emilio. Den Winzern sind allerdings die Hände gebunden: Gemäss Reglement darf höchstens doppelt so viel Ripasso produziert werden wie Amarone. Und für den Amarone gilt ein Kontingent, an dem nicht zu rütteln ist: Die gesamte Rebfläche des Valpolicella beträgt 7000 Hektar. Pro Hektar dürfen maximal 4000 Kilo Trauben zu Amarone verarbeitet werden.

Potenzial gibt es im Valpolicella dafür noch beim biologischen Weinbau. Die Entwicklung in diesem Bereich lief lange sehr zögerlich. «Ich habe immer alle zu den Fasolis geschickt, die sich dafür interessiert haben», sagt Emilio. Erst in den letzten Jahren habe es einen kleinen Boom gegeben, weil Bio in Mode kam. Auf dem Papier sieht die Bilanz aber nach wie vor trist aus. Natalino Fasoli: «Neben uns gibt es im ganzen Valpolicella vielleicht noch eine Handvoll zertifizierte Produzenten. Die kontrollierte Biofläche dürfte 200 Hektar nicht überschreiten.» Er glaubt zwar, dass heute viel mehr Winzer auf den Einsatz von Chemie verzichten, nicht zuletzt, weil «viele Leute aufschreien, wenn sie das sehen». Manch einer aber scheue den Aufwand, sich zertifizieren zu lassen.

So sind der Valpolicella La Casetta und der Ripasso La Casetta aus dem Hause Fasoli auch heute noch ganz besondere Weine aus dem «Tal der vielen Keller». Zu den mittlerweile aufgetischten Antipasti haben wir uns angesichts der hochsommerlichen Temperaturen und der Lage knapp ausserhalb des Valpolicella-Gebietes aber einen Bardolino Chiaretto, ebenfalls aus dem Hause Fasoli, einschenken lassen. Auch der hat eine äusserst gute Falle gemacht …

- Der Patron übergibt an seine Töchter - 10. April 2025

- Von Trauben und Paragraphen - 10. Februar 2025

- Warum Roséweine viel besser sind als ihr Ruf - 18. April 2024