Neue robuste Sorten verbinden Tradition und Innovation im Weinbau: Die neuen, widerstandsfähigen Rebsorten ermöglichen eine nachhaltige und naturnahe Bewirtschaftung – mit weniger Pflanzenschutzmitteln und besserer Anpassung an den Klimawandel. Nach Jahren der Skepsis erleben sie nun eine Renaissance und könnten den Weinbau der Zukunft entscheidend mitprägen.

Der Weinbau steht seit jeher in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Eine der spannendsten – und kontrovers diskutierten – Entwicklungen der letzten Jahrzehnte sind dabei sicher die neu gezüchteten PIWI-Sorten. Diese innovativen Reben versprechen nicht nur eine Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels, sondern auch auf die zunehmenden Ansprüche der Kundschaft an nachhaltige, naturnahe und pestizidfreie Weine. Doch der Weg der PIWI-Sorten ist kein einfacher. Um ihre heutige Bedeutung für den Weinbau zu verstehen, lohnt sich ein Blick in ihre bewegte Geschichte.

Innovation seit dem 19. Jahrhundert

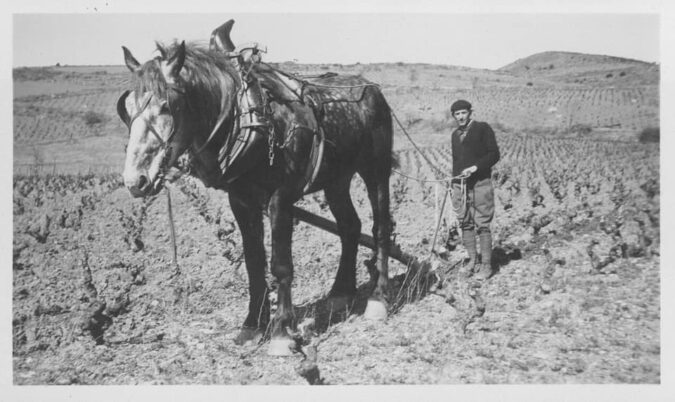

Die Ursprünge der PIWI-Sorten reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Eine Zeit, in der verschiedene Pilzkrankheiten wie Mehltau, den europäischen Weinbau bedrohten. Damals begann man aus der Not heraus, europäische Edelreben (Vitis vinifera) mit krankheitsresistenten amerikanischen Wildreben zu kreuzen. Ziel war es, robuste Reben zu schaffen, die weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge waren, damit der Weinbau irgendwie überleben konnte.

Die Ergebnisse waren vielversprechend: Die neuen Hybriden erwiesen sich als äusserst widerstandsfähig und erforderten deutlich weniger Pflanzenschutzmittel. Das erlaubte auch zu Zeiten des Krieges eine vergleichsweise günstige Weinproduktion.

Vom Boom zur Nische im 20. Jahrhundert

Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebten die PIWI-Sorten einen Aufschwung, insbesondere in Regionen, in denen der Weinbau durch schwierige klimatische Bedingungen oder hohen Krankheitsdruck belastet war. Frankreich, Italien und Deutschland experimentierten mit den neuen Sorten. In den 1950er- und 1960er-Jahren sind die Flächen mit PIWI-Sorten in grossem Stil gewachsen.

Zeitweise war rund ein Drittel der Rebfläche Frankreichs mit diesen neuen Sorten bestockt. Doch dieser Erfolg war nur von kurzer Dauer. Schon bald stiessen diese sogenannten Hybridreben auf Widerstand. Zwar waren sie robust, doch die Weinqualität sorgte für Kritik. Weine aus den Hybriden galten als weniger aromatisch als diejenigen traditioneller Rebsorten. Diese Skepsis prägte die Wahrnehmung von PIWI-Sorten über Jahrzehnte. Die Aromen wurden als wenig komplex und oft als «foxig» (ein Begriff für den Geschmack von Weinen aus amerikanischen Wildreben) beschrieben.

In vielen Weinbauregionen Europas wurden Hybridreben deshalb von den Appellationen ausgeschlossen. Diese Regelungen sollten die Qualität der Weine schützen, führten jedoch dazu, dass PIWI-Sorten in der Weinwelt zunehmend marginalisiert wurden. Mit der Entwicklung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel konnten scheinbar viele der Probleme, die PIWI-Sorten ursprünglich lösen sollten, auch auf konventionelle Weise bewältigt werden. Dies reduzierte den Anreiz, in die Züchtung und Verbreitung pilzwiderstandsfähiger Reben zu investieren.

Valentin Blattner und die PIWI-Revolution

Erst Ende des 20. Jahrhunderts begann ein Umdenken. Der Schweizer Winzer und Rebenzüchter Valentin Blattner spielte dabei eine zentrale Rolle. Er erkannte, dass der Erfolg der PIWI-Sorten nicht nur von ihrer Widerstandsfähigkeit, sondern auch massgeblich von ihrer Weinqualität abhängt. Während in den meisten Forschungsinstitutionen Europas die Züchtungsprojekte nach und nach auf Eis gelegt wurden, begann Valentin in den 80er-Jahren, selbst neue PIWI-Sorten zu züchten, und dies mit Erfolg.

Durch innovative Züchtungstechniken gelang es ihm, neue PIWI-Sorten zu entwickeln, die sowohl robust als auch qualitativ hochwertig waren. Dank geschickter Rückzüchtung konnte Valentin nämlich unerwünschte Aromen gezielt herauszüchten, während die gewünschten Krankheitsresistenzen beibehalten wurden. So entstanden neue PIWI-Sorten, die überwiegend die Genetik von europäischen Sorten hatten, aber trotzdem robust gegenüber Krankheiten waren.

Beispiele dieser neueren PIWI-Generation sind Sorten wie Cabernet Blanc, Cabernet Jura oder Sauvignac, die heute immer noch von vielen Winzerinnen und Winzern geschätzt werden. Und die Innovation der PIWI-Sorten schreitet weiter voran: Im Sortengarten von Valentin stehen mittlerweile Sorten, die bestehende Sorten bezüglich Resistenz wie auch Geschmack in den Schatten stellen.

Bis diese zugelassen und in grösserem Stil angepflanzt werden, ist es nur eine Frage der Zeit. Die derzeitige Renaissance der PIWISorten ist eng mit der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit im Weinbau verbunden. PIWI-Reben benötigen deutlich weniger Pflanzenschutzmittel, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Kosten für die Winzerinnen und Winzer senkt. Zudem sind sie besser an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst, da sie oft eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterbedingungen aufweisen.

Insbesondere in der Bioweinproduktion spielen PIWI-Sorten eine immer wichtigere Rolle, da sie die Philosophie des natürlichen und nachhaltigen Weinbaus auf sehr konsequente Weise ermöglichen. Wir bei Delinat sind uns einig: Die Bedeutung von PIWI-Sorten wird in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen.

Moderne Rebsorten sichern die Weintradition

Die Geschichte der PIWI-Sorten zeigt eindrucksvoll, wie Innovationen im Weinbau zunächst skeptisch aufgenommen werden, bevor sie sich langfristig etablieren können. Von den ersten Kreuzungen im 19. Jahrhundert über die Herausforderungen des 20. Jahrhunderts bis hin zur heutigen PIWI-Renaissance: PIWI-Sorten sind ein Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne miteinander in Einklang gebracht werden können. Denn die neuen robusten Sorten ermöglichen auch in Zukunft einen naturnahen, ressourcenschonenden und rentablen Weinbau.

Dank der Arbeit von Pionieren wie Valentin Blattner und der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit im Weinbau haben PIWI-Sorten das Potenzial, den Weinbau der Zukunft entscheidend zu prägen. Kurz gesagt: Es braucht neue, moderne, klimaangepasste Sorten, um die Weinbautradition am Leben zu erhalten!