Eigentlich sollten ab dem 1. Januar 2024 auf mindestens 3,5 Prozent des Schweizer Ackerlandes ökologische Ausgleichsflächen entstehen, doch die Agrarlobby im Parlament hat die Auflage erneut hinausgezögert. Dabei wäre dieses Minimum an Artenvielfalt dringend nötig. Zum Vergleich: Delinat-Winzer fördern die Biodiversität auf mindestens zwölf Prozent ihrer Flächen.

Die Biodiversität in der Schweiz ist in einem besorgniserregenden Zustand: Die Hälfte der Lebensräume und ein Drittel der Arten sind bedroht. Der Verlust an Lebensräumen und Artenvielfalt sowie die Verschlechterung der Lebensraumqualität konnte in den letzten Jahren nicht gestoppt werden. Die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemleistungen sind die Grundlage des Lebens auf dieser Erde. Ihr Verlust bedroht die Existenzgrundlage der Menschen und die Wirtschaftsleistung eines Landes. Es wäre also höchste Zeit, dass die Politik aktiv wird und wirksame Massnahmen ergreift, um Gegensteuer zu geben.

Von Intention und Umsetzung

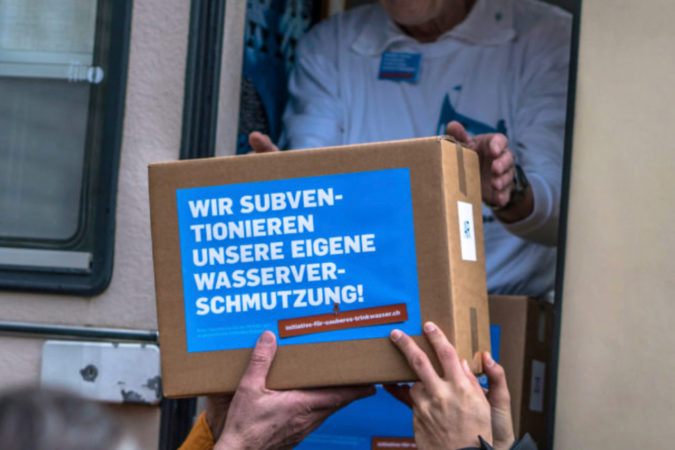

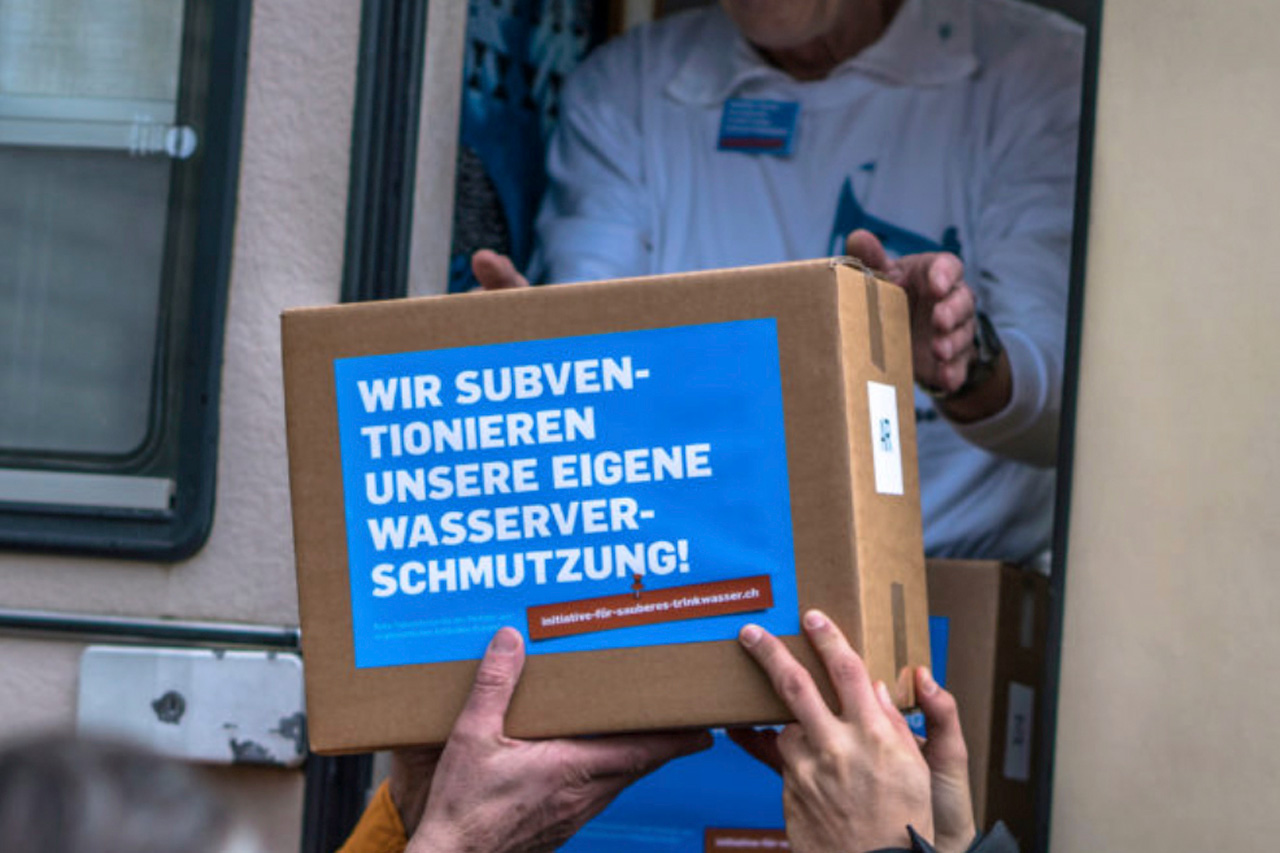

Einen Versuch hat der Bund als Reaktion auf die Pestizid- und Trinkwasserinitiative gemacht: Ursprünglich war vorgesehen, bereits per 1. Januar 2023 auf mindestens 3,5 Prozent des Ackerlandes die Biodiversität zu fördern. Was nach wenig klingt, wäre immerhin schon eine Verbesserung zu heute: Derzeit gibt es in der Schweizer Landwirtschaft nur rund ein Prozent biodiverse Ausgleichsflächen.

Bei der neuen Vorschrift gäbe es einen Zuwachs der Biodiversitätsflächen von etwa 14’500 Fussballfeldern. Zum Vergleich: Die Delinat-Richtlinien schreiben derzeit mindestens zwölf Prozent ökologische Ausgleichsflächen vor, welche jeder Winzer in seinen Weinbergen haben muss. Das ist dreimal mehr Biodiversitätsfläche als die neue Regelung vorschreiben würde und rund zehn Mal mehr, als die jetzigen Ausgleichsflächen in der Schweizer Landwirtschaft darstellen.

Sogar der Tropfen auf den heissen Stein scheint zu viel

Dennoch scheinen diese 3,5 Prozent für einige Entscheidungsträger immer noch zu viel zu sein. Denn eigentlich hätte die Auflage bereits am 1. Januar 2023 in Kraft treten sollen. Doch wegen des Ukraine-Kriegs und Sorgen bezüglich eines tieferen Selbstversorgungsgrads der Schweizer Landwirtschaft entschied das Parlament, die neue Regelung um ein Jahr hinauszuschieben, also auf den 1. Januar 2024. Und nun wird die Auflage erneut hinausgezögert – weil angeblich noch «zu viele Unsicherheiten» bestehen.

Besonders fragwürdig und undurchsichtig ist dabei die Rolle von Bio Suisse, welcher vorgeworfen wird, dass sie zur Verzögerung der Auflage beigetragen hat. Auch wenn die Schuld für die erneute Verschiebung nicht direkt der Organisation zugeschoben werden kann, wird doch deutlich, dass sie – einmal mehr – zweifelhafte Interessen verfolgt und sich nicht ernsthaft für eine ökologische Landwirtschaft einsetzt. Dass die 3,5 Prozent Biodiversitätsflächen per 1. Januar 2025 umgesetzt werden, ist mittlerweile schwer zu glauben.

Noch ist nichts entschieden. Es ist aber kaum damit zu rechnen, dass in der kommenden Wintersession des Schweizer Parlamentes noch anders entschieden wird. Dadurch entsteht einmal mehr der Eindruck, dass die vollmundigen Versprechen der Schweizer Agrarlobby nicht mehr als leere Worthülsen bleiben und eine weitere Chance verpasst wird, die Schweizer Landwirtschaft in eine ökologisch nachhaltige Zukunft zu führen. Ähnliches ist derzeit leider auch in der EU zu beobachten.